食道(しょくどう)がん

目次

食道がんの症状

早期の食道がんでは症状がないことが多く上部消化管内視鏡検査で偶発的に発見されます。飲食時の違和感、つかえ感、しみる感じなどで発見される場合もあります。がんが進行して食道が狭くなると固形物がひっかかり食べられなくなったり嘔吐が出現します。食事が食べられなくなり徐々に体重が減少します。がんが食道周囲の反回神経に浸潤すると声がかすれて出しにくくなります。

食道がんの診断

食道がんの診断は上部消化管内視鏡で行います。食道粘膜のびらん、発赤、隆起、潰瘍などを認め食道がんが疑われた場合、鉗子で組織を採取して生検を行います。採取した組織で病理検査を行い診断をつけます。高解像度の拡大内視鏡を用いた観察、ヨードで粘膜に色をつけたり特殊な光線(NBI)を用いた観察によりがんの深さ(深達度)、広がりを調べます。進行がんではバリウム検査、CT検査、MRI検査、PET検査などを行いがんの深さ、広がり、リンパ節転移、他臓器転移の有無を調べます。

食道がんの進行度(Stage)

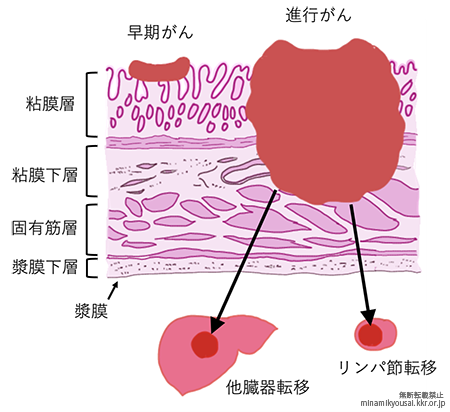

食道がんは食道壁のもっとも内側の粘膜層から発生し、徐々に食道壁に深く浸潤し粘膜下層→固有筋層→外膜と広がっていきます。がんが粘膜層を超えて浸潤すると食道の周りのリンパ節に転移することがあります。がんは食道壁の外の臓器にまで浸潤する場合もあります。また進行がんでは肺、肝臓、腹膜などの他臓器に転移することがあります。食道がんの進行度は、がんの深さ(深達度)、リンパ節転移、他臓器転移の有無をもとに、Stage 0、I、Ⅱ、ⅢA、ⅢB、ⅣA、IVBに分類されます。

- 0:がんが粘膜内にとどまる

- Ⅰ:がんが粘膜下層にとどまる

- Ⅱ〜ⅢA:がんが固有筋層や外膜に浸潤している、またはリンパ節転移がある

- ⅢB:食道周囲の臓器に浸潤が疑われる

- ⅣA:食道周囲の臓器に浸潤している

- ⅣB:他臓器転移がある

食道がんの治療

Stage 0 食道がんの治療

粘膜内にとどまっているStage 0の食道がんはリンパ節転移がほとんどないため内視鏡治療の適応になります。内視鏡治療には内視鏡的粘膜切除術(EMR)と内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)があります。いずれも内視鏡の先から出した器具を用いてがんを含んだ食道の粘膜を切除する方法です。切除した組織の病理検査で食道壁への浸潤が予想より深かった場合やリンパ節転移の可能性がある場合は手術により食道切除を追加することがあります。

内視鏡治療について詳しくはこちらへStage0でも病変の大きさなどにより内視鏡治療が行えない場合は手術、または化学放射線療法(抗がん剤と放射線を組み合わせた治療法)を行います。

Stage Ⅰ 食道がんの治療

Stage Ⅰの食道がんはリンパ節転移の可能性があるため手術を行い食道とリンパ節を切除します。高齢者や体力が手術に耐えられない患者さんには化学放射線療法を行います。

Stage ⅡまたはStage Ⅲ 食道がんの治療

Stage ⅡまたはStage Ⅲの食道がんに対しては抗がん剤による化学療法を2か月程度行った後に手術を行います。高齢者や腎機能の悪い患者さんには化学療法を行わずに手術を行う場合もあります。手術に耐えられない患者さんには化学放射線療法を行います。

手術について詳しくはこちらへ切除不能食道がん、再発性食道がんの治療

他臓器転移や他臓器浸潤により手術で取りきることが難しい切除不能食道がん、根治手術後に再発した再発性食道がんに対しては抗がん剤による化学療法を行います。切除不能食道がんや再発性食道がんが化学療法で完治することは稀ですが延命効果や症状緩和効果があります。化学療法に使われる抗がん剤は多数ありますが、がん細胞の遺伝子変化やタンパク質の発現を調べることでどの抗がん剤が有効かがわかります。

狭窄により食事が通らない食道がんで手術が困難な場合には放射線療法や内視鏡的ステント挿入を行います。