緩和ケアについて

目次

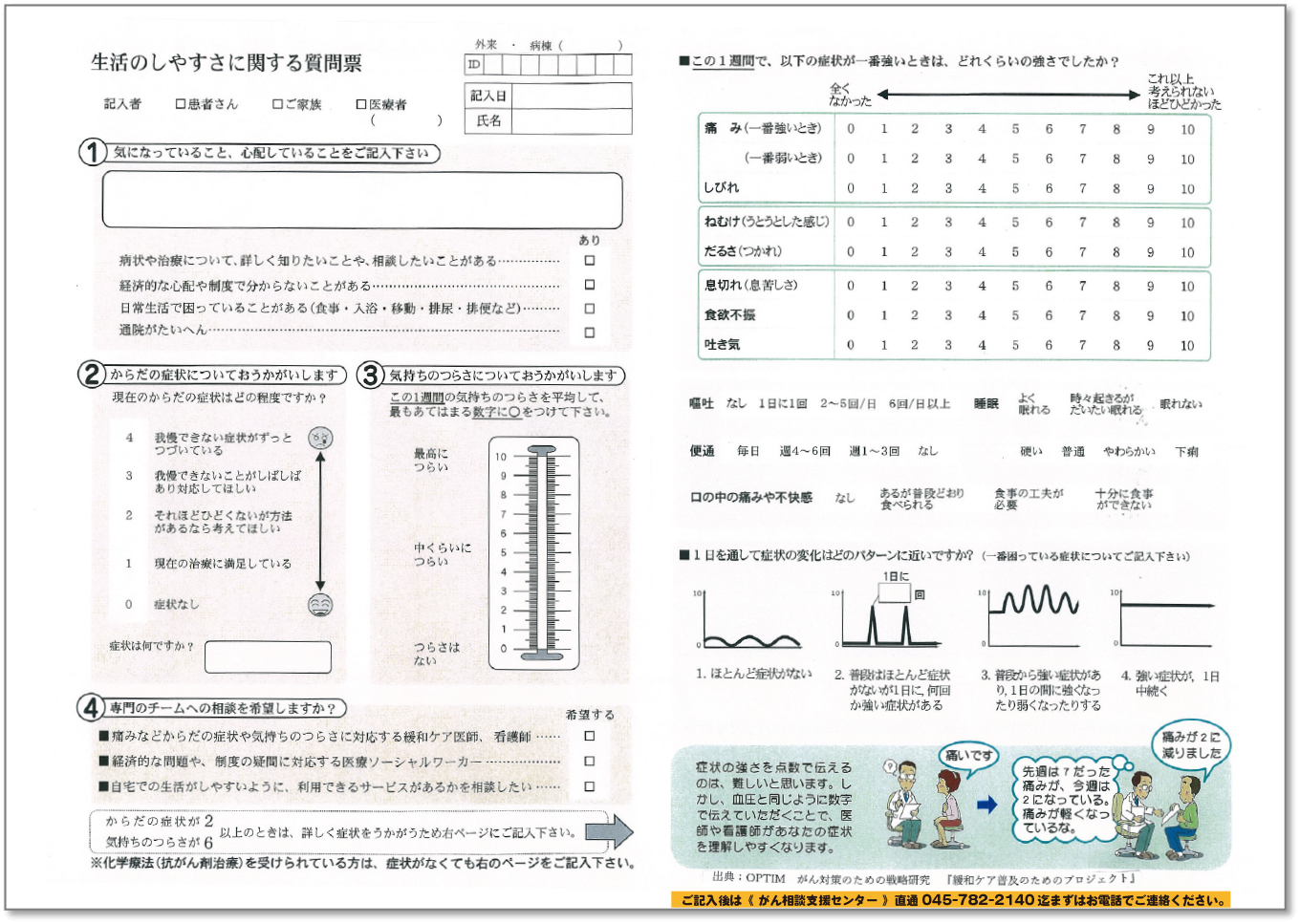

質問票をもちいた「苦痛のスクリーニング」

がん患者さんやそのご家族は、がん治療中であってもさまざまな身体的苦痛、精神的苦痛、社会的苦痛などを少なからず抱えています。

しかし必ずしもその苦痛(つらさ)は医療者に伝わっているとはいえません。たとえば「先生にこんなことを言ってはいけないんだ」などさまざまな理由からつらさや気がかりなことを直接伝えるのをためらっている方もおられます。

そこで厚生労働省は、医療者が患者さんの抱えるつらさをスクリーニングし必要に応じて適切な緩和ケアを適切な時期に提供することを全国のがん診療連携拠点病院に求めました。神奈川県がん診療連携指定病院である当院もそれに従い、つらさを直接医療者に伝えられない方でも伝えるハードルが下がるように"質問票"をもちいたスクリーニングを行っています。

対象の方

- 外来通院で抗癌剤治療・放射線治療を受けるとき

- がん治療のため入院するとき

- その他医療者が必要と判断したとき

方法

「生活のしやすさに関する質問票」に記入していただきます。

それぞれの項目で一定以上のつらさを感じている方や専門職に相談したいと記載した方などケアの必要な方を選びだします。

記入やご相談につきましては、《がん相談支援センター》直通045-782-2140迄、お電話にてお問い合わせ下さい。

ケアの必要な方へ

- 外来通院中は主治医・看護師がその内容をもとに症状や問題に対応します。必要に応じ、緩和ケアチームの看護師、緩和ケア外来、がん相談支援センターや外来看護師などと連携して継続的なケアを行います。

- 入院患者さんの場合は、緩和ケアチームの看護師が内容を把握したうえで必要があれば患者さんと面談し専門的緩和ケアや他の専門職の関与の必要性を判断します。その上で緩和ケアチームが入院中のさまざまなつらさの軽減のためにご相談に応じます。

このようにして、がん治療中の方でも抱える苦痛を医療者に伝えやすくなることで医療者とのコミュニケーションが進み、適切な治療やケアを適切な時期に受けることにつながったり、さまざまな専門職に相談する機会ができることになり、患者さんの生活の質(クオリティー・オブ・ライフ)の維持、向上につながるものと思います。

がん対策のための戦略研究『緩和ケア普及のための地域プロジェクト報告書』

OPTIM Report 2011より

2021緩和ケア研修会について

2006年公布された「がん対策基本法」に基づき、2007年策定されたがん対策推進基本計画で、「すべてのがん診療に携わる医師が研修等により、緩和ケアについての基本的な知識を習得する」ことが目標として掲げられました。

翌年、医師に対する緩和ケアの基本的な知識等を習得するための研修会の開催指針が出され、以降地域の基幹病院で「緩和ケア研修会」が開催されています。

この研修会の目的は"基本的な緩和ケアの修得"で、「痛みをはじめとした、がんによる苦痛に対する緩和ケアの知識、技能、態度を修得し、実践できる」こととされています。 当初は「がん診療に携わる医師」に限定されていましたが、現在では「がん患者を診察する医師や看護師など医師以外の医療従事者」もその対象となっております。

当院も平成23年(2011年)より年1回開催しており、2021年度で10回を重ねました(2020年度は新型コロナのため開催中止)。当院の研修会の特徴は、第1回から「がん診療に携わる医師」に限定せず、医療者一般を受講可能としており、看護師(訪問看護師を含む)、薬剤師、理学療法士、管理栄養士、ソーシャルワーカー、歯科医師などいろいろな職種の方々が受講していること、また医師に対しては医師会の後援をいただき、生涯教育講座の単位を取得できることが特徴です。

内容は、「基本的緩和ケアの修得」で必要な症状緩和、チーム医療と地域連携、コミュニケーションの3つを学びます。具体的には緩和ケア概論、疼痛の評価と具体的治療、消化器症状や呼吸器症状の緩和などをe-learningで受講し、仮想症例をもちいて全人的苦痛の評価と治療、その後の療養場所の選定と地域連携をグループワークで、「悪い知らせの伝え方」をロールプレイで実体験する、という構成になっています。

まだ受講されていない医療従事者の方で、関心のある方は神奈川県のホームページをご覧ください。