妊孕性(不妊治療)について

目次

妊孕性(不妊治療)について

妊よう性とは、「妊娠するための力」のことで、女性にも男性にも大切なことです。妊娠するためには卵子と精子が受精することが必要で、卵巣、子宮、精巣などが重要な役割を果たしています。妊娠に関わる臓器にがんができて摘出する場合や、他の臓器にがんができた場合や抗がん剤や放射線治療の副作用によって、生殖機能が障害され妊娠するための力が弱低下したり、失われることがあります。

がん治療の進歩により、多くの若い患者さんががんを克服できるようになってきています。最近では、将来自分の子どもをもつ可能性を残すために、卵や精子、受精卵を凍結保存する「妊よう性温存」という方法も利用可能となりました。がんの治療を優先することが大前提ですが、将来子どもをもつことを望むのか、その可能性を残しておくかを治療前に考えてみることも大切です。

将来子どもをもつことについて考えるためには、担当医に気持ちを伝え、「がんの治療によって妊よう性にどのような影響があるのか」や「がんの治療後の見通し」を知って、パートナーや家族の方と十分に話し合うことが大切です。

妊孕性について詳しく知りたい場合は、主治医に相談して女性の場合は当院の産婦人科を、男性の場合は当院の泌尿器科を紹介してもらい、受診して相談してください。

女性の場合「がん等の治療にあたり将来の出産をご希望の患者さまへ」

はじめに

若年がん患者の罹患率は近年増加傾向を示していますが、手術療法、化学療法そして放射線療法などを中心とした集学的治療や診断方法の進歩に伴い、その治療成績は向上してきており、がん患者の生存率が改善してきています。しかし、一部の若年女性がん患者は治療によって原疾患は寛解しますが、後に閉経の早期発来や妊孕性消失など、女性としてのQOLの低下といった問題を抱えると言われています。

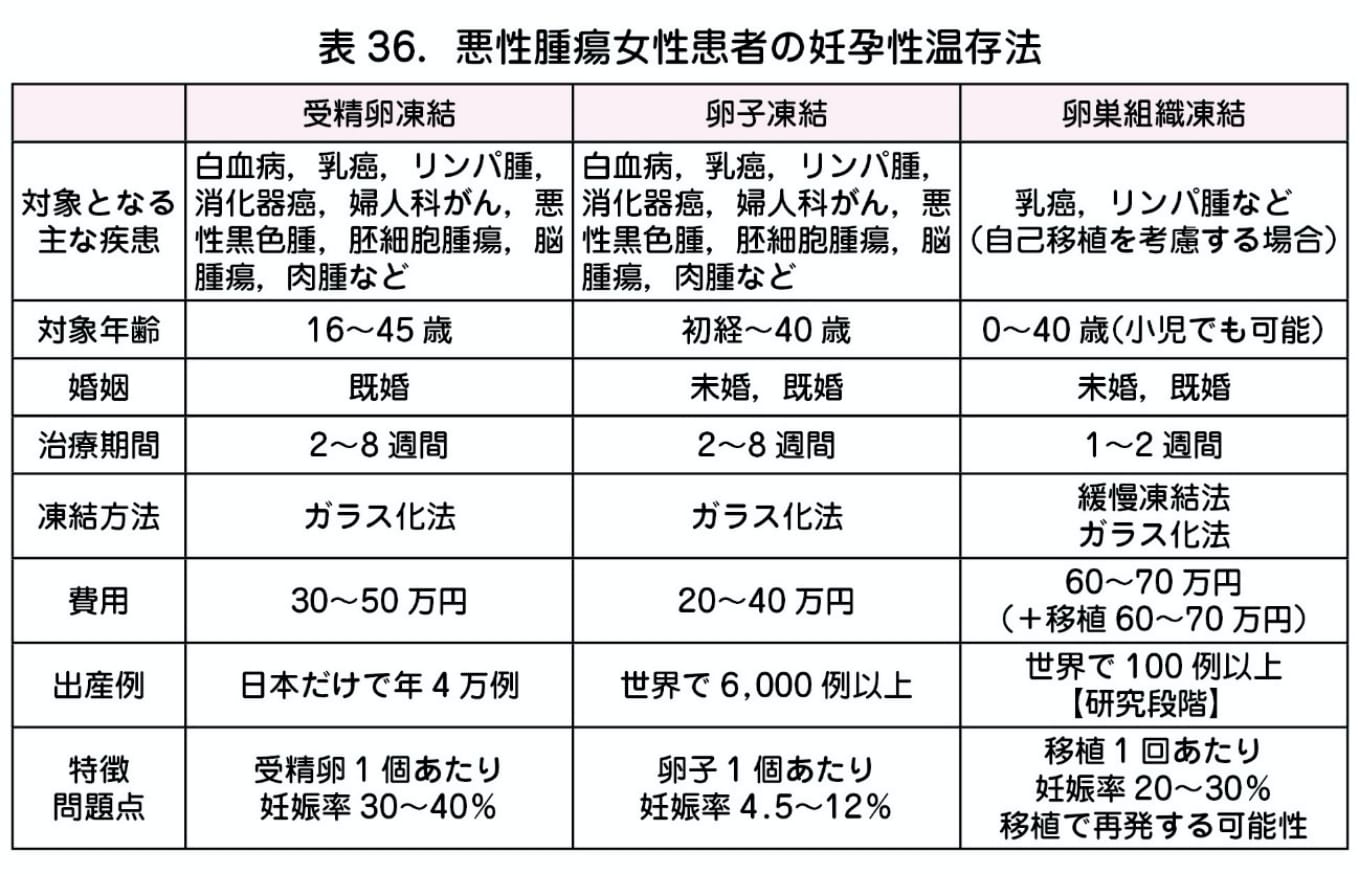

妊孕性温存とは、若年がん患者や免疫疾患患者に対する治療により、将来妊娠の可能性が消失しない様に生殖能力を温存するという考え方です。がん・生殖医療(Oncofertility treatment)における若年女性がん患者の妊孕性温存治療とは、①受精卵凍結、②卵子凍結、③卵巣組織凍結の3つの選択肢が上げられます。実際にどのがん・生殖医療を選択するかは、①がんの種類、②がんの進行の程度、③抗がん剤の種類、④化学療法の開始時期、⑤治療開始時の年齢、⑥配偶者の有無などによって決定することとなります。しかし、何よりも原疾患の治療が最優先事項であり、がん・生殖医療の提供はその治療が遅延無く実施出来る事が原則となり、本治療は原疾患の治療を担当する医師によって妊孕性温存が可能であると判断された場合においてのみ実施される医療となります。

妊孕性温存療法の種類

受精卵凍結

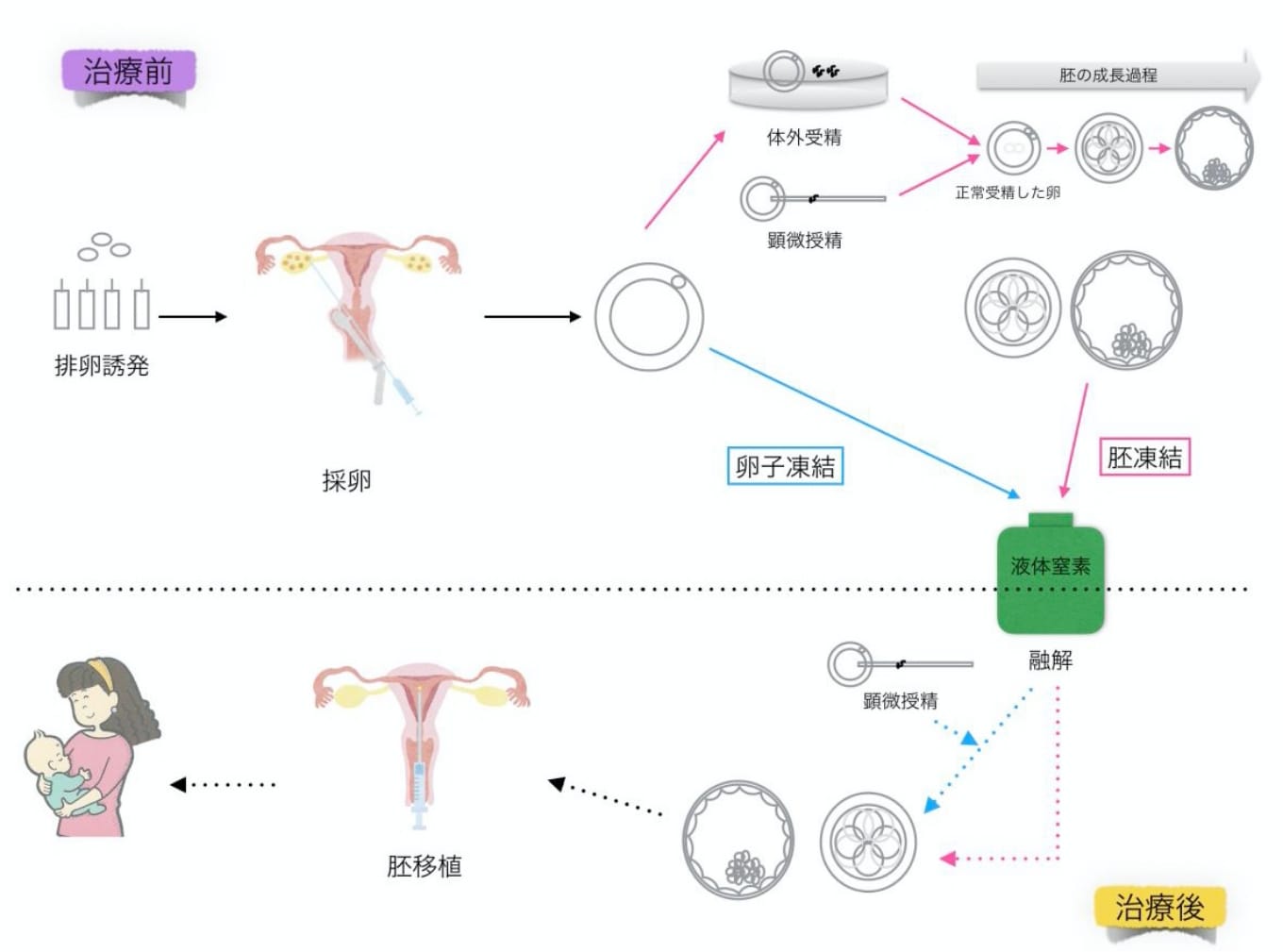

この技術は患者さんから採取した卵子とパートナーの精子を受精させ(受精した状態を受精卵と言います)、数日間培養して細胞分裂が進んだ胚という状態にした後に凍結する方法です。本方法は不妊治療として行われる体外受精の手法で広く実施されており、有効性・安全性がほぼ確立した技術であるため、パートナーがいらっしゃる方には第一選択となる方法です。凍結した胚を子宮の中に戻すことを胚移植と言います。凍結胚1個あたりの妊娠率は患者さんの年齢により大きく異なりますが、約2-3割と言われています。

卵子凍結(未授精卵子凍結)

患者さんから採取した卵子を凍結する方法です。この方法によって卵子を凍結した場合、卵子1個あたりの妊娠率は4.5-12%程度とされています。また、凍結しておいた卵子を融解して生殖補助医療を行い、生まれた児に染色体異常や先天異常・発育障害が増大することはないという報告もあり、現在は有効かつ安全な臨床技術であるとされています。治療を受けられる時点でパートナーがいらっしゃらない方が対象になります。

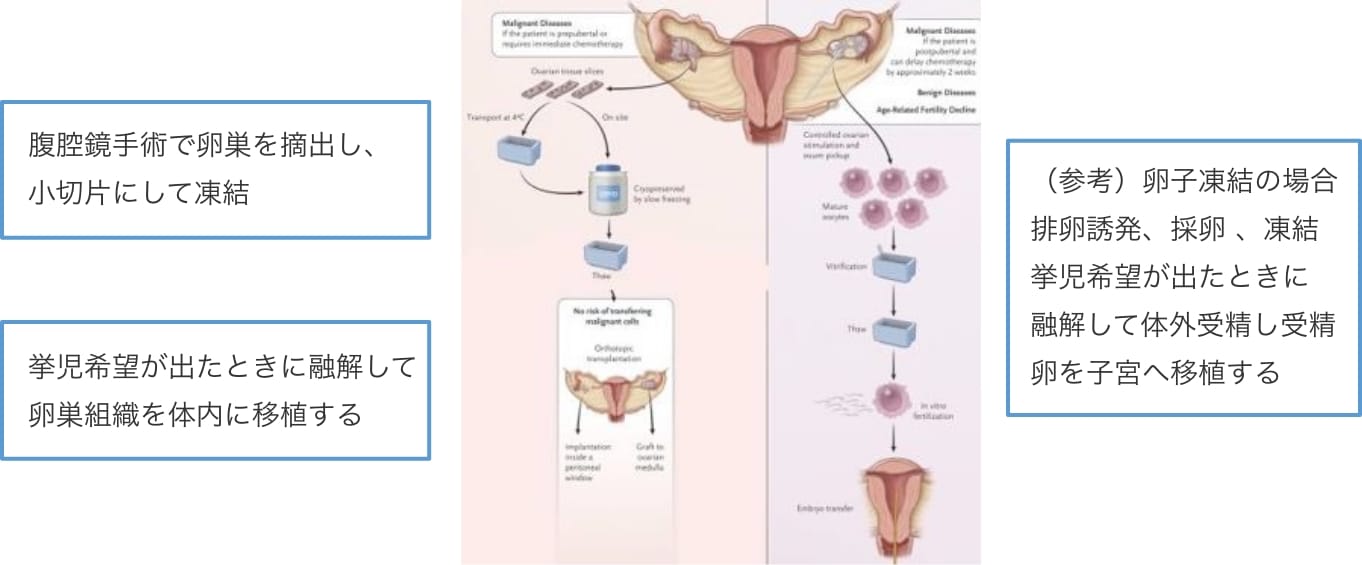

卵巣組織凍結

腹腔鏡手術によって片方の卵巣を摘出し、その組織を凍結、妊娠希望となった時に融解して体内へ戻す(移植する)技術です1997年に海外で初めて卵巣組織凍結が行われ2004年に最初の出産例が報告されており、その有効性に注目が集まっていますが、移植した症例数は多くありません。生まれた児の染色体異常や先天異常は増えないようですが、長期の成長報告はまだありません。一度にたくさんの卵子を保存できる、治療期間が短くて済む、思春期前の女児においても施行できる等メリットがありますが、手術によるトラブルの可能性があります。また悪性腫瘍の治療のために本治療を受けられた場合、卵巣組織を体内に移植する時に卵巣内のがん細胞が再移植されてしまう可能性、さらには移植卵巣が生着する保障がない等のデメリットもあります。

その他

GnRHアゴニストと言う薬剤を定期的に投与することにより、卵巣を保護する効果が期待されていますが、現時点では副作用は少ないものの、確立した有効性は示されておりません。

妊よう性温存を希望する場合は、生殖医療を専門とする機関(横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター妊孕性温存外来)へ紹介致します。

妊孕性温存外来について

妊孕性温存外来は自由診療となります。女性の方は初回のみ「初診料+カウンセリング料が5,000円(税別)」がかかります。また、治療対象は原則として、卵子凍結、胚凍結(既婚者に限る)は45歳以下、卵巣組織凍結は41歳以下、50歳までには原疾患の治療が終了して妊娠を目指せる方としています。

- 初診受付日:月~金 医療機関からの予約または当日来院予約

- 地域連携相談室にご連絡いただければ、初診の方も予約診療で受診していただけます

- ご夫婦で受診いただく場合、女性の紹介状のみで結構です

※費用は概算となりますが、概ね1回の治療につき35〜50円万前後かかります。 - 排卵誘発:約10万円、採卵(卵子が取れた場合):約14万円

- 卵子または胚凍結:3万円〜10万円

- 融解胚移植:約10~12万円

- 卵巣組織摘出・凍結:約75~80万円

- 卵巣融解・移植:約60万円

参照

神奈川県 妊孕性温存治療・温存後生殖補助医療について(費用の一部助成について)

男性の場合(横浜市大市民総合医療センター生殖医療センターホームページ参照)

不妊症の原因

- ①抗癌剤や放射線照射による精巣障害で精子が作れなくなる場合

- ②手術などにより射精機能の喪失、精子の通り道がなくなってしまう場合

妊よう性の温存方法

精子の凍結保存のみです。治療前に精子を凍結保存しておき、癌治療が終了し挙児を希望された時点で保存していた精子を使用します。

精子採取保存方法

- ①射精された精液を採取し、液体窒素を用いて保管する方法

- ②精液の中に精子がいない場合や射精できない場合は、手術によって精巣組織を採取し液体窒素を用いて保管する方法(精巣内精子回収術)

使用方法

保存された精子は、将来癌治療が終了し、お子様を作りたいと希望された時点で使用します。精液を凍結した場合多くは顕微授精、精巣組織を凍結した場合も顕微授精が必要になります。本治療法が、癌治療を受ける予定の男子患者に対する唯一の妊孕性の維持療法です。癌治療を受ける患者さんの不安軽減が期待できます。

凍結精子自体の問題点

凍結精子について

精子を凍結することで患者さんに合併症はありませんが、解凍後の精子の運動性、受精能についての問題点があります。 凍結後の精子の運動率、受精率は原精液の30-60%、70-75%に低下し、精子の生存率も低下します。凍結前の状況によっては解凍後の妊孕性の保証が出来ない場合もあります。多くの場合は顕微授精が必要です。

精巣内から直接精子を回収する場合(精巣内精子回収術)について

手術による精子回収率は5〜60%程度で、全ての方が精子を回収できるわけではありません。精巣・陰嚢に切開を入れるため、術後の出血・感染などが生じる可能性があります。 精巣は精子以外に男性ホルモン(テストステロン)を産生しています。手術でその産生機能も低下してしまう可能性があり、術後筋力・体力の低下、気力の低下などが見られる場合は男性ホルモンの補充を行う場合があります。

費用について

初回凍結時(1年間の凍結保存料を含む)

15,000円+精液検査料、初診料(精巣組織回収の場合には入院費と手術料)精子がない、射精できない、などで精子の凍結が困難な場合には凍結料は請求いたしません。

精巣内の精子回収を行う場合には、入院前検査が約20,000円、手術が入院費・手術料込みで約25〜280,000円となります。 凍結期間は原則1年で精子保存を継続する場合は1年ごとに更新し維持料が発生します(10,000円)、この際に精液検査も希望される方はその他に2,040円(精液検査料)が必要です。

※診察の上、実際の治療、妊よう性温存を希望する場合は、生殖医療を専門とする機関(横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター妊孕性温存外来)へ紹介します。

参照

神奈川県 妊孕性温存治療・温存後生殖補助医療について(費用の一部助成について)