胆道(たんどう)がん(胆管(たんかん)がん、胆嚢(たんのう)がん)

目次

胆道がん(胆管がん、胆嚢がん)

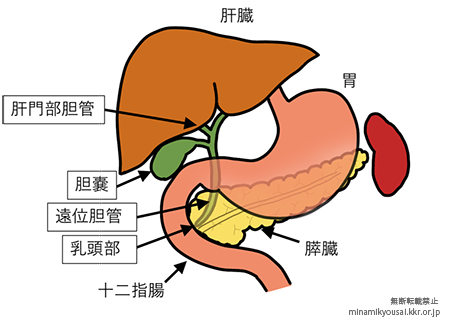

胆管は肝臓で作られた胆汁を十二指腸に運ぶ管です。肝臓を出た胆管は膵臓の中を通り十二指腸の乳頭部に開口し胆汁を分泌します。 胆管の途中には胆汁を貯める袋、胆嚢があります。胆管がんは肝臓側の肝門部領域胆管がん、十二指腸乳頭部の乳頭部がん、肝門部と乳頭部の間の遠位胆管がんに分類されます。

胆道がんの症状

胆管がんは早期では症状が出にくいですが腫瘍が大きくなり胆管が狭窄すると血液検査で肝胆道系酵素が上昇したり胆管炎の症状(発熱や腹痛)が出ます。胆管が閉塞すると黄疸になり皮膚、とくに白目が黄色くなったり、尿が濃い黄色になります。

胆嚢がんも早期では症状が出にくく、胆石による腹痛や発熱でCT検査や腹部超音波検査を行った際に偶発的に発見されます。胆嚢がんが進行すると胆嚢炎や黄疸を発症します。

胆道がんの診断

胆管の狭窄などで胆道がんが疑われた場合、内視鏡検査(ERCP、IDUS、EUS)で腫瘍の範囲(広がり)、深達度(深さ)を調べます。同時に胆汁を採取して細胞診を行ったり、生検で採取した組織で病理検査を行って診断を確定します。CT検査、MRI検査でがんの進展範囲、リンパ節転移、他臓器転移を調べます。

内視鏡検査について詳しくはこちらへ胆道がんの進行度(Stage)

胆道がんは胆管や胆嚢のもっとも内側の粘膜層から発生し、徐々に胆管壁や胆嚢壁の外に向かって深く浸潤していきます。胆管や胆嚢の壁を越えると周囲の臓器や血管に浸潤する場合もあります。がんが粘膜層を超えて浸潤すると胆道の周囲のリンパ節に転移することがあります。また進行がんでは肺、肝臓、腹膜などの他臓器へ転移することがあります。胆道がんの進行度はがんの大きさ、壁深達の深さ、周囲臓器や血管への浸潤、リンパ節転移や他臓器転移の有無をもとにStage 0からⅣに分類されます。

一般的に、粘膜内にとどまっているがんはStage 0に分類され、壁深達度が深くなったりリンパ節転移の数が多くなるにしたがいStageがⅠからⅢへ高くなり、他臓器転移があるとStage Ⅳに分類されます。

肝門部胆管がんのステージ

リンパ節転移や他臓器転移がないがんを壁深達度によってStage 0からⅢBに分類し、リンパ節転移があるがんは転移の個数によりStage ⅢBとⅣAに分類します。他臓器転移のあるがんはStage ⅣBに分類します。

遠位胆管がんのステージ

リンパ節転移や他臓器転移がなく胆管壁の深達の深さが5mm未満のがんをStage 0からⅠに分類し、深達の深さが5mm以上かリンパ節転移があるがんをStage ⅡからⅢに分類します。他臓器転移のあるがんはStage Ⅳに分類します。

乳頭部がんのステージ

リンパ節転移や他臓器転移がないがんはStage 0からⅡに分類し、腹腔動脈などに浸潤したりリンパ節転移があるがんをStage Ⅲに分類します。他臓器転移があるがんはStage Ⅳに分類します。

胆嚢がんのステージ

リンパ節転移や他臓器転移がないがんを壁深達度によってStage 0からⅢAに分類し、3個以内のリンパ節転移があるがんをStage ⅢB、胆嚢周囲の血管や臓器に広く浸潤したがんをStage ⅣAに分類します。リンパ節転移が4個以上あるがんや他臓器転移があるがんはStage ⅣBに分類します。

胆道がんの治療

胆管ドレナージ

黄疸がある場合、内視鏡でステントという細い管を胆管の狭窄部に挿入して胆汁が十二指腸に流れるようにして黄疸を改善します。

手術

Stage 0からStage Ⅲの切除可能な胆道がんは手術でがんと周囲のリンパ節を切除します。胆道は肝臓や膵臓、十二指腸に密接しているため周辺の臓器を合併切除する必要があります。

胆管がんは肝臓側の肝門部領域胆管がん、膵臓側の遠位胆管がん、十二指腸の出口にできる十二指腸乳頭部がんに分類されます。胆管がんは部位により

手術の術式が異なります。

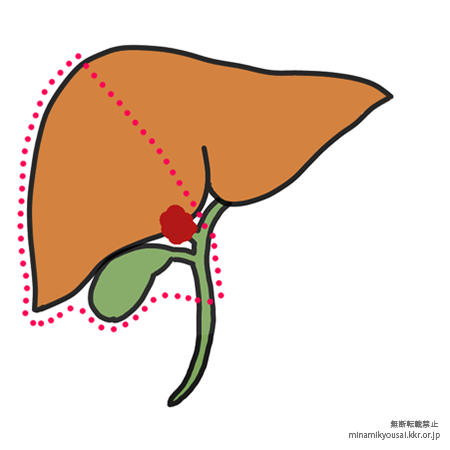

肝門部領域胆管がんに対する手術

遠位胆管がん、十二指腸乳頭部がんに対する手術(膵頭十二指腸切除)

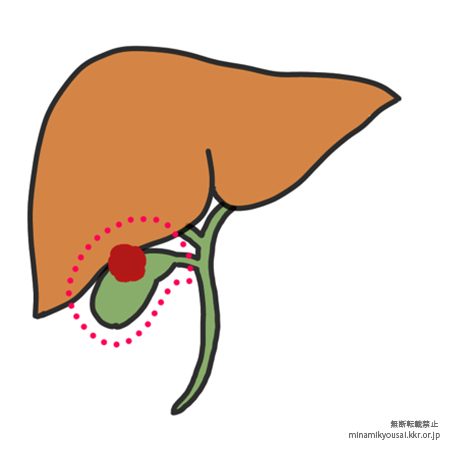

胆嚢がんに対する手術(拡大胆嚢摘出術)

手術について詳しくはこちらへ切除不能または再発性胆道がんに対する治療

他臓器転移や他臓器浸潤のため手術で取りきることが難しい切除不能胆道がんや根治手術後に再発した再発性胆道がんに対しては化学療法または放射線治療を行います。化学療法や放射線治療で切除不能胆道がんや再発性胆道がんが完治することは稀ですが、延命効果や痛みなどの症状を緩和する効果があります。