膀胱(ぼうこう)がん

目次

膀胱がん

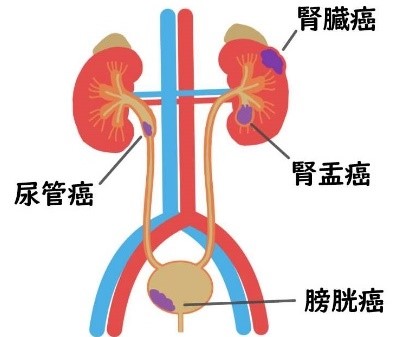

膀胱は尿をためる袋状の臓器で、膀胱内部は尿路上皮という粘膜で覆われています。膀胱癌は、この尿路上皮粘膜より発生する癌です。好発年齢は60~70歳代と高齢者に多い癌で、男性は女性の3倍、喫煙者は非喫煙者の2~3倍発生率が高いといわれています。

膀胱癌の80%は粘膜内でとどまる表在性(非筋層浸潤性膀胱がん)ですが、膀胱の筋層に浸潤(筋層浸潤性膀胱がん)して膀胱外のリンパ節や他の臓器に転移をする場合もあります。また、非筋層浸潤性膀胱がんは、経尿道的内視鏡で根治切除されても、膀胱内に再発しやすいことが特徴です。

膀胱がんの症状

肉眼的血尿

膀胱癌の初発症状として、最も多く認められる症状です。膀胱炎と違って、痛みはないことが一般的です。血尿が自然に止まってしまう場合や血尿が間欠的な場合がありますが、血尿は膀胱癌の初期サインなので、無症状な血尿の場合は泌尿器科クリニックの受診をお勧めします。

排尿痛、頻尿、排尿困難

初発症状が排尿時痛や下腹部の痛みの場合もあります。この症状は膀胱炎と似ていますが、抗生剤を服用しても治りにくい、くり返すことが特徴です。

膀胱がんの検査方法

検尿、尿細胞診

尿の中に血尿(赤血球)やがん細胞が含まれていないかを調べます。

膀胱鏡検査(軟性膀胱鏡)

外来で内視鏡を尿道から膀胱に挿入して、膀胱内に腫瘍、結石、粘膜の異常所見がないかを観察します。腫瘍の発生部位、大きさ、数、形態などを確認します。膀胱鏡検査は、膀胱がんのための必須の検査です。以前に比べ、内視鏡の口径が細く柔らかくなった(ファイバースコープ)ので、男性患者さんの苦痛は軽減しました。

エコー

超音波のプローブ(探触子)を腹部に当てて、膀胱や腎臓に異常がないかを調べます。小さい腫瘍や発生部位によって腫瘍が分からないこともあります。

CT

がんの発生部位大きさ、リンパ節や他の臓器への転移の有無を調べる検査です。X(エックス)線によって、体の断面を画像にします。短時間で膀胱や他の臓器、リンパ節を細かく撮影することが出来ます。さらに詳細に調べたい場合は、造影剤を使ったCT検査を行います。CT尿路造影(CTウログラフィー)は、尿路全体(腎盂、尿管、膀胱)を3次元データの画像にして見ることができます。膀胱がんの場合は上部尿路(腎盂や尿管)にがんが合併している場合があり、尿路造影検査、MRI、超音波検査のいずれかが必要です。造影剤アレルギーや腎機能障害がある場合は、造影剤は使用できません。

MRI

膀胱癌がんの大きさ、広がり、浸潤(根の深さ)の程度、リンパ節転移の有無を確認するための検査です。磁気を使用して体の内部を映し出し、さまざまな方向の断面を画像にします。MRIはがんと正常組織を区別して映すことができるため、がんの深達度を調べるのに有効です。

膀胱がんのステージ(病気)分類

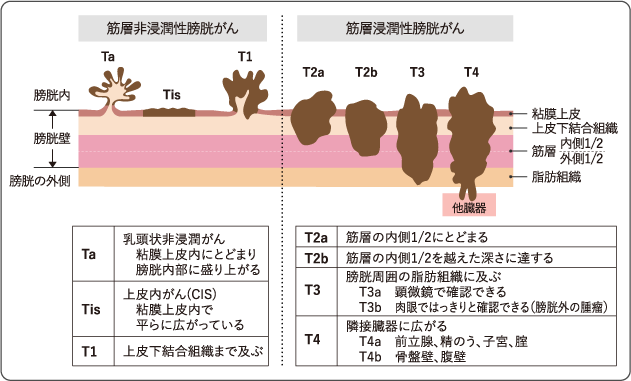

術前の画像診断(CTやMRI)とTURBTによる病理組織学的診断で、TNM分類やステージング診断を行い、治療方針を決定します。T分類は膀胱がんの深達度を表し(表1)、ステージ分類は腫瘍の深達度と拡がり(リンパ節転移や遠隔転移の有無)を表します(表2)。

表1 T分類(がん情報サービスHPより)

表2 病期診断

| がんの進達度 | がんの状態 | リンパ節転移や臓器転移の有無 | 病期 |

|---|---|---|---|

| 筋層非浸潤性 | 乳頭状非浸潤性がん(Ta) | なし | 0a |

| 上皮内がん(Tis) | なし | 0is | |

| 粘膜下結合織まで浸潤(T1) | なし | Ⅰ | |

| 筋層浸潤性 | 筋層まで浸潤(T2) | なし | Ⅱ |

| 膀胱周囲脂肪まで浸潤(T3) | なし | Ⅲ | |

| 前立腺や子宮など周囲まで浸潤(T4a) | なし | Ⅲ | |

| 転移がん | 骨盤壁や腹壁まで広がる(T4b) | なし | Ⅳ |

| リンパ節や臓器へ転移(N1またはM1) | あり | Ⅳ |

膀胱がんの検査方法

経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT)

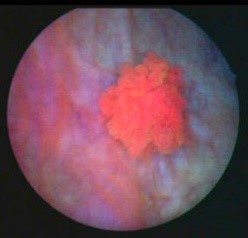

膀胱がんの治療や病理組織学診断は、TURBTにより行われます。筋層非浸潤性膀胱がんの場合は、根治治療を目指して経尿道的(内視鏡的)に腫瘍を周囲の正常組織を含めて十分に切除します。筋層浸潤性膀胱がんが疑われる場合は、病理組織学診断のために経尿道的に腫瘍を可及的に切除します。当院では、腫瘍を赤色に発色させる光力学診断(PDD)*を利用するTURBTで、小さな腫瘍の見落としを防ぎ、正常部を含めた十分な切除が施行し、膀胱内再発率改善を目指しています。

光力学診断(PDD)を用いたTURBT

筋層浸潤性膀胱がんの初期治療は、経尿道的膀胱腫瘍切除(TURBT)です。筋層非浸潤膀胱がんの生命予後は良好ですが、術後の膀胱内再発率が高い(30-70%)ことが特徴です。膀胱内再発率の高い原因の一つが、従来の白色光による膀胱鏡では小さながんや平坦ながんを見落としてしまう場合があることです。5-アミノレブリン酸(5-ALA)は、正常な細胞に比べてがん細胞に多く集まり、青色の可視光を照射されると赤色の蛍光物質に変わる性質があり、この薬剤を内服して青色可視光で膀胱鏡検査を行い膀胱癌の診断率を高める方法が光力学診断です。TURBTの術前に5-アミノレブリン酸を内服してPDDを使用することで、膀胱がんの検出率が向上し、膀胱内再発率が減少することや上皮内癌の診断率向上することが報告されています。

白色光

PDD

膀胱全摘術

筋層浸潤性膀胱がんの治療の中で最も有効な治療法です。ロボット支援下で、開腹せずに膀胱全摘とリンパ節郭清を行います。膀胱を摘出するため人工膀胱など尿路変更が必要になります(後述)。当科では、尿路変更も開腹せずに(体腔内)行うため、術後の回復が良好です。また、術後の再発率を改善するために、術前化学療法(抗がん剤)を併用することが一般的です。

放射線治療

筋層浸潤性膀胱がんで、高齢・全身状態不良などの理由で膀胱全摘できない時に腫瘍を縮小させる目的で膀胱や骨盤に照射を行う場合と、骨・リンパ節転移による疼痛緩和目的で転移局所に照射を行う場合があります。放射線単独では治療効果が弱いので、可能であれば化学療法を併用します。

化学療法

膀胱全摘後の再発率を改善するために術前に施行する行う場合と膀胱全摘が困難な浸潤がんや転移や再発した進行例に行う化場合があります。使用する薬剤は、抗がん剤や免疫チェックポイント阻害剤です。

膀胱注入療法

筋層非浸潤性膀胱がんは内視鏡的に根治切除されても40~70%の頻度で膀胱内再発します。また、上皮内がんは境界が不明で内視鏡的に完全に切除することが困難な腫瘍です。膀胱内再発予防や上皮内がんの治療のために、抗がん剤やBCGの膀胱注入療法を行います。

ステージ別治療方法

筋層非浸潤性膀胱がん(Ta)

初回の経尿道的膀胱腫瘍切除(TURBT)で、腫瘍と周囲正常組織を含めて十分に切除した直後に、抗がん剤膀胱注入療法を行い、膀胱内腫瘍再発予防に努めています。当院では、TURBTの際に光力学診断(PDD)を利用して腫瘍の検出率を向上させて、腫瘍の完全切除を目指しています。

粘膜下浸潤を伴う筋層非浸潤性膀胱がん(T1)

初回の手術(TURBT)で、膀胱がんの粘膜下浸潤を認め、深部へのがんの残存が疑われる場合や初回手術の切除が不十分だと判断された場合は、再度TUR(2ndTUR)を行い、深部や周囲での腫瘍の残存がないかを確認し、適切な治療方針を決定します。膀胱温存する場合は、BCG膀胱注入療法を行って再発予防に努めます。2ndTURで粘膜下浸潤以上のがんが残存している場合は、根治のため膀胱全摘を推奨しています。また、BCG療法に抵抗性の場合も、膀胱全摘を考慮します。

上皮内がん(Tis)や短期間に膀胱内再発する筋層非浸潤性膀胱がん

治療または再発予防のために術後BCG膀胱注入療法(週1回を計6-8回)を行います。さらに、再発予防効果を向上のために6カ月ごとにBCG膀胱維持療法(3回ずつ)の追加を推奨します。また、BCG膀胱注入療法後の短期間の再発例では膀胱全摘が必要になる場合もあります。

筋層浸潤性浸潤膀胱がん(T2-4)

全身状態や腎機能が良好な場合は根治性を向上させるために、術前化学療法GC療法(ジェムザール+シスプラチン)を3コース施行して腫瘍を縮小してから、ロボット支援下膀胱全摘+リンパ節郭清術+尿路変更術を行います。腎機能が不良な方や高齢者では、術前化学療法を施行しない場合もあります。

また、膀胱全摘の病理検査で筋層浸潤やリンパ節転移を認めた場合は、再発予防のために免疫療法(ニボルマブ)や化学療法を提案します。

切除困難または転移を伴う進行性膀胱がん

従来、進行性膀胱がんの治療は、抗癌剤の併用療法(GC療法やMVAC療法)が中心でした。2024年初頭、ペンブロリズマブとエンホルツマブベトチンの併用療法のすばらしい治療成績が報告され、本邦でも2024年9月からこの併用療法が保険適応となり、当科では進行膀胱がんの化学療法の第一選択となりました。初回治療がGC療法やMVAC療法などの抗がん剤の併用療法で無効になった場合は、免疫チェックポイント阻害薬のペンブロリズマブ(キイトルーダ)、さらには、新しい抗がん剤(抗体薬物複合体)であるエンホルツマブベトチン(パドセブ)を投与します。また、抗がん剤治療で効果があった場合は、維持療法として免疫治療(アベルマブ)を提案します。

各種膀胱注入療法について

抗がん剤(ピノルビン)の術直後単回膀胱注入療法

非筋層浸潤性膀胱がんと判断した場合、全例で手術(TURBT)直後に手術室で膀胱注入療法を行います。尿道カテーテルから抗がん剤を注入し15分間膀胱に保持します。術後の膀胱内再発率が10%程度改善されます。

抗がん剤の維持膀胱注入療法

TURBTから2~4週後の外来で、抗がん剤を膀胱に注入して、15分程度膀胱内に保持します。中リスクの一部の筋層非浸潤性膀胱がんの膀胱内再発予防のために行われる治療法で、当科では半年間で10回注入療法を施行しています。

BCG(ウシ型弱毒結核菌)注入療法

TURBTから4週間後の外来で、がん細胞を攻撃する免疫の力を強めるBCGという薬を膀胱内注入して、1~2時間程度保持します。中リスクの一部、高リスク、超高リスクの一部の筋層非浸潤性膀胱がんに対して行われる治療法で、週1回で計6~8回注入します。可能な場合は、その後1〜2年間継続投与するBCG維持療法を追加します。抗がん剤の注入療法よりも高い治療効果が得られますが、副作用が出やすい治療法で、副作用が強く、治療を継続することが難しくなることもあります。副作用を考慮して、全身の状態が不良な場合や高齢者、中リスクの人に対しては、通常よりも少ない量や回数で行うことがあります。

BCG膀胱内注入療法の副作用として、頻尿、排尿時の痛み、血尿、発熱などの症状などがあり、重い副作用では膀胱萎縮、関節炎、間質性肺炎やBCG感染があります。排尿時の痛みが強いときには、鎮痛薬で痛みを和らげます。発熱に加えて咳や呼吸困難が生じた場合、39℃以上の高熱、38℃以上の発熱が2日以上続く場合は、すぐに病院に連絡してください。

筋層非浸潤性膀胱がんのリスク分類と後治療を表3にまとめましたので参照ください。

表3 筋層非浸潤性膀胱がんのリスク分類と治療

| リスク分類 | 内容 | 治療法 |

|---|---|---|

| 低リスク群 | 単発、初発、3cm未満、Ta、低異形度のすべてを満たす | 抗がん剤即時単回注入 |

| 中リスク群 | Ta、低異形度、多発性または大きさが3cm以上、または再発症例 |

|

| 高リスク群 | T1、高異形度、上皮内がん(上皮内がん併発も含む)のいずれかを含む |

|

| 超高リスク群 |

|

|

参考:日本泌尿器科学編.膀胱癌診療ガイドライン.2023

膀胱全摘と尿路変更術について

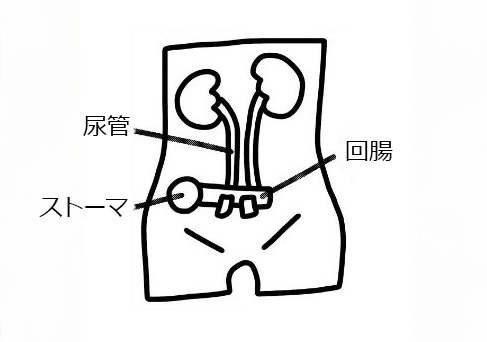

体腔内尿路変更法(Intra-corporeal urinary diversion : ICUD)

ICUDは、膀胱全摘・リンパ節郭清を行ったあとに開腹をせず回腸導管、新膀胱造設などの尿路の通り道を作成する方法です。メリットは、腸管が外気にふれることなく手術できるため、腸管が浮腫みにくくなり、術後の腸閉塞発生率が減少します。

尿路変更術の種類について

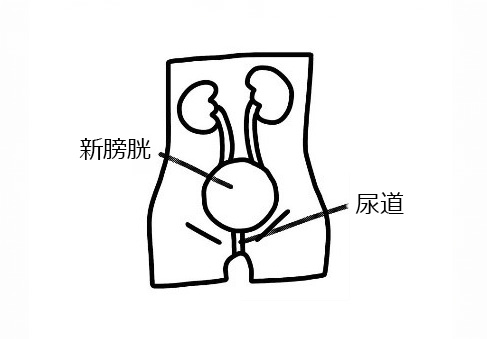

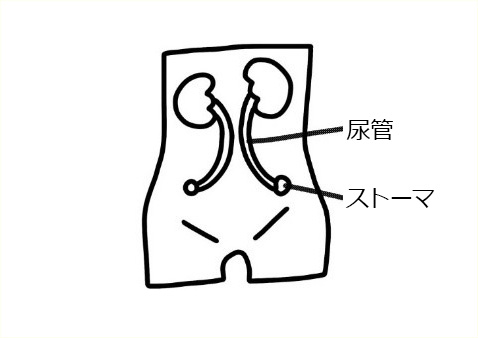

患者さんの全身状態、希望、膀胱がんの状態によって尿路変更術を相談して決定します。主な尿路変更は、①回腸導管、②新膀胱、③尿管皮膚瘻の3種類です。最も一般的な回腸導管ですが、尿道が温存可能な場合は、ストーマが不要な新膀胱を提案する場合もあります。全身状態が不良な場合、単腎の場合や合併症を減らしたい場合は、尿管皮膚瘻を造設します。それぞれの尿路変更の特徴を表4にまとめました。

表4 尿路変更術の特徴

| 術式 | 回腸導管 | 新膀胱 | 尿管皮膚瘻 |

|---|---|---|---|

| 方法 |

|

|

|

| 回腸を導管に利用し、回腸に尿管を吻合し、導管の末端を腹壁に固定してストーマとする。 | 回腸で膀胱代わりの袋を形成し、尿管を新膀胱に吻合し、新膀胱と残した尿道に吻合する。 | 尿管を直接腹壁に固定し、ストーマとする。 | |

| 長所 |

|

|

|

| 短所 |

|

|

|