-

-

診療科

-

診療サポート部門

-

チーム医療活動

-

「CKD診療連携の流れ」と「慢性腎臓病透析予防外来開設(12月より)のお知らせ」

横浜南共済病院 腎臓高血圧内科

慢性腎臓病(CKD)を克服するためには、早期に診断し早期に治療を開始することが大切です。国内において、CKDは成人の5人に1人が罹患しているとされ、新たな国民病として認知されています。そこで、腎臓高血圧内科では近隣の開業医の先生方と連携して二人主治医体制でCKDをお持ちの患者様を診療する連携システムを作成いたしました。

以下に、CKD連携の流れと必要書類を掲載いたします。

ご紹介くださる際には、書類をご記入のうえ当院地域連携室へご連絡ください。

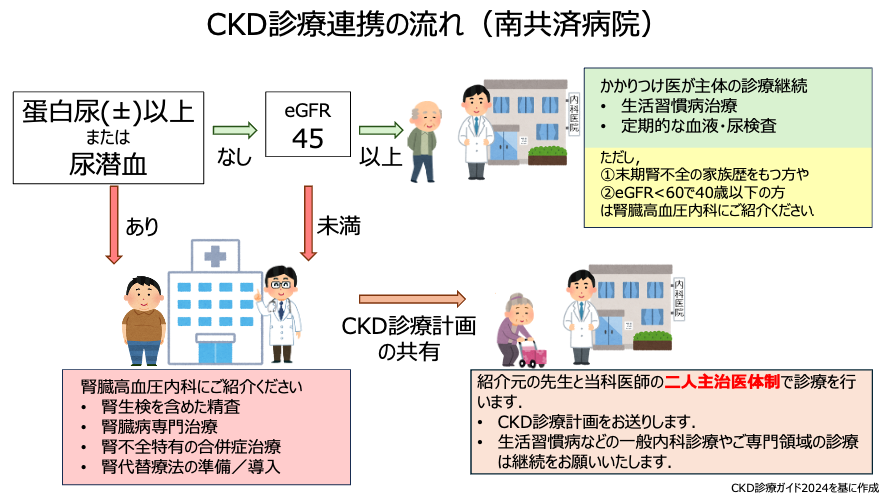

横浜南共済病院腎臓高血圧内科 CKD診療連携の流れ(図1)

紹介の目安

- 蛋白尿や血尿を繰り返し認める場合

尿蛋白量:尿定性検査で±以上 または 尿蛋白/Cr比 0.15 g/gCr以上

(糖尿病を有する患者では尿中アルブミン30 mg/gCr以上) - eGFR 45 ml/min/1.73m2未満の場合

(40歳以下ではeGFR 60 ml/min/1.73m2未満)

蛋白尿や血尿が続く場合や、eGFRが45 ml/min/1.73m2未満の場合は、当科での精査をご検討ください。

検査結果に基づいて、患者様ごとにCKD診療計画書を作成し、紹介元の先生に返送いたします。

CKD診療計画書に沿って、二人主治医体制でCKDをお持ちの患者様の診療にあたります。

二人主治医体制について

- CKD G5、ネフローゼ症候群、急速進行性糸球体腎炎などの重症腎疾患以外は、紹介元の先生に生活習慣病診療や一般内科診療をお願いさせていただきます。

- CKDステージによってフォローアップ期間は異なりますが、当科でも定期的に腎臓診療を行います。

- 下記の場合には、診察予約日前でも当科への受診を勧めてください(予約変更や予約外受診も可です)。

- 血清Cr値が1.5倍以上悪化した場合

- 尿蛋白量の大幅な増加

- コントロール不良な高血圧

- 浮腫の悪化

図1 CKD診療連携の流れ(南共済病院)

慢性腎臓病透析予防外来開設のお知らせ

2025年12月より慢性腎臓病透析予防外来(CKD透析予防外来)を開設いたしました。

ご紹介いただいた患者様の中で透析導入リスクが高い方を対象として、CKD透析予防チーム(腎臓高血圧内科医師・専任看護師・専任管理栄養士)が介入し、薬剤治療・生活習慣改善・栄養管理の視点から包括的に診療します。

また、患者様自身にCKD対策の知識を習得していただくために、独自に作成したテキスト(図2)を用いて、CKD教育プログラムを提供します(月1回の計6回で完結するプログラムですが、患者様の理解度に応じて回数を増やす場合もあります)。

腎臓病食などの食事・栄養管理や腎臓にやさしい生活習慣(腎活)の推進は薬剤投与に並びCKD診療の要です。

CKD透析予防チームが患者様と個別に関わることで、医師の診察のみではカバーしづらい領域を補強・補完できると確信しています。

図2 慢性腎臓病透析予防外来テキスト

連携に必要な書類

- CKD診療連携用 診療情報提供書